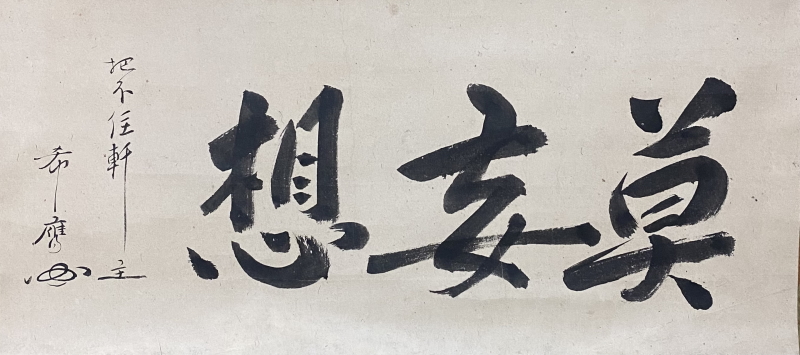

把不住

なんというか、じつに清々しいというか、首筋が伸びるような墨跡である。余計なことを考えずに書いているのが直截に伝わる。思えば「莫妄想」とは、そんな一意専心の状態だろう。

そして今回の雲居希膺禅師も、我が福聚寺に縁がある。開基の田村家の息女愛姫が政略結婚で伊達政宗に嫁ぎ、政宗の死後に瑞巌寺住職となった雲居禅師は出家した愛姫(陽徳院)のための『往生要歌』を書いた。これは百八首の歌で阿弥陀仏の名号を唱和するいわばご詠歌のようなものだ。

禅僧が阿弥陀仏の名号とは一体何事だろう。禅師は『開眼誠述』のなかで次のように書いている。「中下根器ノ衆生ヲ教化センニハ、覚リガタク知リガタキ言句ヲ以テ教化センヨリハ、見ヤスク聞キヤスク和歌ヲ以テ誘因センニハシカズ」。女性であった陽徳院は言うに及ばず、とにかく衆生の救済を第一に考えれば、和歌も念仏も大いに有効と考えたのである。なるほど確かに坐禅より念仏のほうが簡単に「莫妄想」になれそうだ。これは中国の中峰明本などに始まる「禅淨双修(禅と浄土教をどちらも嫌わず修すること)」がやがて明代の禅の主流になっていくことにも符号する。本山の妙心寺ではこの『往生要歌』を巡って論争が起きるのだが、結局は許され、江戸時代を通じて何度か出版されている。

儒教兼学、密教行持、持戒主義など、雲居禅師の禅は幅広い要素をもつが、やはりこの「念仏禅」が最大の特徴だろう。土佐で生まれた雲居禅師は、京都妙心寺の蟠桃院に移って本格的な修行に入るが、当時妙心寺の若手だった愚堂や大愚など六、七人の仲間と共に各地の師に参じている。そのなかに瑞巌寺の虎哉宗乙や福聚寺の物外紹播もおり、そうした縁がやがて政宗による瑞巌寺住職への招請にも繋がるのだろう。

行脚は中年になっても止まず、その後も若狭、伊予、会津、熱海、越前、奈良、摂津などを巡り、他宗の寺院にも逗留している。おそらく密教や念仏の功徳も学び、救済第一の独自の禅を築いていったのだ。禅師の行くところには人も集まり、結局禅師の開創・中興とされる寺院は全国で一七三ケ寺にも及ぶ。

今回のタイトルは「莫妄想」ではなく、記銘にある「把不住軒」からいただいた「把住」つまり「つかんだ」との意識こそ妄想で、常に「つかみきれない(把不住)」と自覚していたのが禅師と思えるからだ。晩年は陽徳院に仙台市郊外の土地を賜り、繁船亭(今の大梅寺)を建てて移り住む。七十八歳で遷化されたが末期の一句は書かず、弟子に口頭で「水鳥樹林、すべてが儂の偈じゃ」と告げたらしい。これは把住なのか把不住なのか。

|

月刊「墨」 2024年1・2月号