|

手紙のことを中国では「信」と云うが、逆に「手紙」と云えばあちらではちり紙のことになってしまう。トイレットペーパーも「手紙」である。

なにもちゃかすつもりはないが、中国の「信」という表現は「手紙」よりもずいぶん重く感じられるのは確かだ。なにしろ向こうは儒教の国。仁義礼智信という五徳にも入っている「信」だから、なんだか「信」と聞いただけでフォ−マルな感じがしてしまう。

しかしやはり手紙の本質は、私信という日本語のように、個人的なものだろうと思う。トイレットペーパーも密室で使うものだが、むろんここで手紙と云っているのは日本語のほうである。

我々僧侶の世界、とりわけ臨済宗の僧侶の間では、じつは今でも「候文」を使う。戦前までは誰にとっても公式文書は候文だったらしい。父の世代だと、学校にだす早退願いも「候文」だったようだ。なにが言いたいのかというと、つまりそうした形式に従って書くと、あからさまに個人を露出しなくていいから、じつは書きやすいのである。

個人的な思いの発露であった手紙も集積されるとやがて「定型」を生む。「拝啓」には「敬具」で結び、「冠省」「前略」には男性なら「草々」、女性なら「かしこ」などで結ぶというアレである。むろん時候の挨拶なども定型化したものがいくつもある。臨済宗の場合はじつに細かく立場の違いによるさまざまな表現などが規定されており、それは『禅林書式鑑』という本にまとめられていたりする。だからそれを学びさえすれば、落ち度なくフォーマルな手紙が書けるのである。そしてそれに従って書くことが、やがて「礼」に叶ったやり方になっていく。

しかしどうも形が整ってくるほどに、礼儀正しくなるほどに、手紙は個人的な思いから離れていく気がする。だからお役所などから来る文書になんの感興も催さないのと同じ意味で、型破りな手紙は色濃く個人の思いを感じさせるのだろう。逆に云えば、思いが薄くともそれなりにまとめてくれるのが「礼」というものなのだと思う。

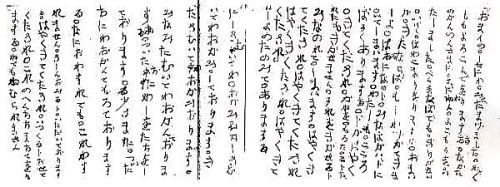

まわりくどい言い方になってしまったが、つまり私は、野口シカさんが英世に宛てた手紙のこの迫力に驚き、そんなことを思ったのである。ここにはいわゆる一般的な型や礼というものが微塵もない。むろんシカさんとすれば、ふだんよりもかしこまった表現を選んでいたりもするのだろう。しかしそうした努力が吹き飛んでしまうほどに、この手紙には個人の思いだけが色濃く露出する。その意味で、この手紙は私信のなかの私信と云えるだろう。その迫力なのだと思う。

おそらくシカさんは、息子に手紙を書くために文字を習う過程で、「拝啓」とか「敬具」なんてことも教わったのではないかと思う。しかし濃い思いはそんなまどろっこしい礼など簡単に吹き飛ばす。じゃあその思いはなんなのかと云うと、「はやくきてくたされ」に尽きる。

こんな迫力のある手紙は、できれば貰いたくないものである。

型破りと申し上げたが、シカさんの手紙が信や真を伝えてやまないのは、むしろ型を覚えきっていないからである。

姪がまだ小学校の低学年のとき、私はお寺の行事用のポスターに文字を書いてもらったことがある。大人にすれば単純な言葉なのだが、彼女はまだ文字そのものの形にも自信がなかったから、それこそ一所懸命ゆっくり書いた。いわば筆捌きの一瞬一瞬に「馴れ」による気抜けがないから、とても大人にはマネのできない文字ができあがって驚いたものだった。

文字が成立した歴史を考えてみれば、本来自然を真似た草書が最初にあり、そこから次第に人工的になって単純化され、やがて自然にはありえない直線を多用した楷書ができあがることになる。

ところが今我々が書こうとする行書や草書は、最も人工的な楷書をさらに人工的に崩したものになることが多い。つまり大人がどんなに上手に崩して書こうとも、通常それは二重に人工的な文字になるということなのである。

シカさんの文字は、書き慣れた楷書を崩したわけではないから、そのままで自然なのであり、おそらくそこに迫力が宿るのだと思う。

人が言葉を話すときには、たぶん技術と意識せずにさまざまなテクニックを使うものだろうと思う。いや、本来思いは技術と渾然としており、むしろ一部の分析者がそのなかの定型を技術として抽出するのかもしれない。

しかし人は、通常は文章にして書こうと思うと、話すときよりも数段そのことを意識してしまうものだろう。「はやくきてくたされ」という同じフレーズを何度繰り返すか、なんてことも、あるいは東西南北のすべてに向かって拝んでいるという表現などにも、そうした意識を多少はシカさんももったはずなのである。

ところが、この文字を見てしまうと、それを技術として意識するのは考えすぎではないかと思ってしまう。おそらくそのことも、この手紙の強さなのだと思う。

最近、野口英世の生まれ故郷である福島県猪苗代町では、この手紙に因んで「母から子への手紙」コンテストなるものを始めた。じつは私もその選考委員を仰せつかってしまった。

去年始まって今はすでに二年目の選考を終えたのだが、なんと多数の母親の思いがあるものかと驚いてしまう。最終選考に残されたおよそ五十編ほどの手紙を読んでいくわけだが、原稿用紙五十枚でこれほど泣けるというのは、驚異的である。また四百字でこれほどの思いが伝わるのか、ということにも感動する。

たしかに応募作のなかには、英世が指を火傷していたように、さまざまな障害を抱えた子供に詫びる手紙などもある。また子供の状況も、自閉症や家庭内暴力、鬱病に腎臓病など多彩である。母子家庭も目立つ。やはり時代を映しているのだと思う。

しかしコンテストで競われるのは、そうした境遇なのではなく、あくまでも表現である。

しかも私信という体裁をとってはいてもコンテストに応募してきているわけだから、万人にある程度状況が分かるように描写されていなくてはならない。

今年の選考会で話題になった面白い出来事を紹介したい。

ある作品が、以上述べたような選考基準もクリアし、最終選考に残ってきていて、選考委員によっては高く評価する方もいた。ところがある委員さんが「この手紙もらって、子供は喜ぶかなぁ」と言ったところから評価が揺らぎはじめた。結局、「この手紙に書かれた思いはお墓まで持っていってもらったほうがいいんじゃないか」という結論になり、選外にされたのである。

万人が読む以上、子供にも長年吐露していなかった重大な告白を、こういう形でするのはいかがなものか、という判断だったと思う。

今年の最優秀作は、自閉症の子供を抱えた母親の手紙だった。おそらく日々、壮絶な時間を過ごしているだろうに、その表現は「軽み」さえ感じさせる完成度の高いものだった。

私の単なる勘だが、広島県にお住まいの四十歳のこの女性は、おそらく理不尽な現実を納得し、自らを癒し鼓舞するためにも、日常的に「書く」ことをされているのではないか。そう思った。

翻ってもう一度シカさんの手紙を読んでみる。

この手紙に因んで始められたコンテストではあるが、おそらくこれが活字で書かれて応募されたら、一顧だにされないだろう。状況を伝える客観的描写もない。表現の工夫も感じられない。「軽み」などさらになく、おそらくこれをもらった子供はただただ参ってしまうのではないだろうか。間違いなく、一次予選あたりで落ちてしまうだろう。

しかし馴れない筆書きのこの手紙には、そうした文章の力ではないなんとも云いようのない力が宿っているのである。

僧侶は卒塔婆など書くとき、「ヘタなのは仕方ないから心を込めて一所懸命書け」と云われるのだが、この手紙に宿っているのはそのような力かもしれない。いわば「念ずる力」だ。

ぼうっとしてこの手紙に向き合っていると、なにかが霊気みたいに立ち上がってくるのを感じる。

それはおそらく個に徹したものだけが放つ、個を超えた波動なのだと思う。たぶん「信」と呼んでも、間違いではないだろう。

お経をよむときも小説を書くときも、私はそのような力をひたすら欲しているのである。

|

| ―野口シカの手紙― |

おまイの。しせ(出世)にわ。みなたまけました。わたしもよろこんでをりまする。なかたのかんのんさまに。さまにねん(毎年)。よこもり(夜篭り)を。いたしました。べん京(勉強)なぼでも。きりがない。いぼし。ほわこまりをりますか。おまいか。きたならば。もしわけかてきましよ。はるになるト。みなほかいド(北海道)に。いてしまいます。わたしも。こころぼそくありまする。ドカはやく。きてくだされ。かねを。もろた。こトたれにもきかせません。それをきかせるトみなのれて(飲まれて)。しまいます。はやくきてくたされ。はやくきてくたされはやくきてくたされ。はやくきてくたされ。

いしょのたのみて。ありまする。にしさむいてわ。おかみ。ひかしさむいてわおかみ。しております。きたさむいてわおかみおります。みなみたむいてわおかんておりまする。ついたちにわしをたち(塩絶ち)をしております。ゐ少さまに。ついたちにわおかんてもろておりまする。なにおわすれても。これわすれません。さしんおみるト。いただいておりまする。はやくきてくたされ。いつくるトおせてくたされ。これのへんちちまちてをりまする。ねてもねむられません

|