|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

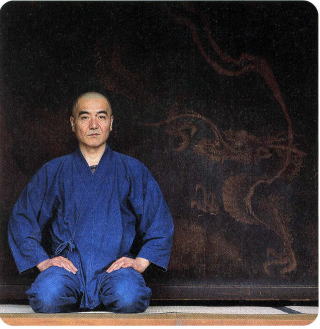

| 独特の死生観を描いた魅力的な作品を世に送り続ける玄侑宗久氏 |

人間というのは不思議な生き物で、ある年齢から「同じ」という概念でさまざまな物事を括るようになる。

普通名詞というのも、人間のその性質ゆえに成立している。たとえば草だって、あの草とこの草は違うわけだから、「草というもの」を示す言葉など、草食動物にさえ必要なかった。彼らは常に具体だけを感知し、個物と向き合って生きているのである。

まして形容詞などにおける「美しい」というような事態は、もっと概念的だと云えるだろう。幾つもの事態を共通の言葉で括るのは、全て概念のなせるワザ。実体のなかの一部の性質を誇張して認識しているに過ぎない。特に美醜、尊卑、善悪といった反対語のある組合せは、いわば概念のゲームであると云っても間違いはない。そのような認識は、じつは脳内の出来事に過ぎないのである。

概念の最たるものは、お金である。

お金は人間にしか使えないわけだが、それは人間がこのように概念を使う生き物だから可能になる。お金の当初は、それ自体が金や銀であったり、子安貝、庖丁、斧、あるいは食塩など、とにかくその共同体内部で共通に貴重だと思えるものが用いられた。それらが何かと「等価」であるとみなすことは、どちらかと云えば生活上の実感だった。

しかし紙幣の出現によって、お金は一気に概念度を高める。

日本の一万円札の製造実費は、一枚約十円程度だと聞いたことがあるが、それを一万円とみなすのは、これはもう完全に概念の力だと云えるだろう。ネコもイヌも、そんなものには決して価値など認めないし、幼い子供でも紙幣より硬貨を喜んだりする。大人になるということは、こうしたフィクショナルな価値を信じるようになることなのである。

自ら印刷業を営んでいたベンジャミン・フランクリンは、避雷針を発明したことでも有名だが、「タイム・イズ・マネー」と発言したことでも知られる。要するにここでは、大袈裟に云えば時間と紙とが等価で結ばれる。むろんそこには労働が介在するわけだが、それでも生きる時間が特定の紙幣と等価になるためには、かなり複雑な概念を使用しなければならないはずである。

概念の織りなす世界を禅では「妄想」と呼ぶ。そこから引き返せ、というのが禅の基本的主張なのである。

基本的にお金は、まずはある一定の労働と等価に見られた。いや、労働の結晶と云ってもいいだろう。それはアダム・スミスもリカードゥも、またマルクスやプルードンにおいてもそうだった。

しかし労働と等価といっても、単に労働時間で割り切るのか、それとも生産性や効率で計るのか、といった辺りで、さまざまな意見に分かれる。多くの経済理論が輩出する基本的理由はそこにあるだろう。

いずれにしても概念であるわけだが、それでも額に汗する労働が、ある種の金銭的価値を生み出すことはなんとなく実感になりやすい。こうして概念までも含めてほどなく実感に繰り込んでしまうのが、人間という生き物のややこしさなのだと思う。

しかし「タイム・イズ・マネー」という事態には、じつはもう一つ実感を離れた虚構が加わることを忘れてはいけない。

それはお金というものが、放っておいても利子を生み出し、また投機的な用い方をすれば労せずして増えるという性質をもっているからだ。つまり、お金は自己増殖するのである。

投機だって頭を使った労働だとおっしゃる方も多いことだろう。

しかしそれは極めて実感になりにくい。いわば概念の世界だけで人は大儲けしたり大損したりする。数字だけを見て死ぬしかないと思い込み、実際に自殺したりするわけだが、これは概念に身投げしたようなものだろう。

このことの恐ろしさは、すでにアリストテレスによっても指摘されている。彼の時代にはアテネに金融業という職種が立派に成立していたのだが、彼は利子で商売する高利貸しを最も嫌った。アリストテレスにとっては、お金も経済学の材料ではなく倫理を求める対象だったのである。

思えばアダム・スミスも「お金が空を飛ぶ」事態(投機)を最も怖れた。お金持ちには社会的地位もあり、優れた倫理も存在するという古典的三位一体が、投機によって崩れることを危惧したのである。

日本にも「長者」という懐かしい言葉があった。長者には地位も財産もあり人徳もあると素直に思えたわけだが、今やこれも死語になって久しい。お金持ちに人徳や倫理を求めるなどナンセンス、脳内で増殖しただけの概念などありがたくないというわけだ。それもこれも、投機というお金そのものの機能がもたらしたことに思えるのだが如何だろうか。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

現在の資本主義は、投機的資本主義と呼ばれるらしい。

日本の現政府も、個人に投機的な資産運用を盛んに勧めている。それによって出来上がった巨大な資本家の代表がホリエモンだったのだろうが、彼がほぼ壊滅状態になった今も、財務省の基本方針は変わっていない。どの都市の駅前にも高利貸しが並ぶ現状は、異様である。八年連続でこの国の自殺者は三万人を超えているが、そのことにも「投機」は何某かの関係をもっていることだろう。投機的な資産の運用は、むろん成功するとは限らないからである。

最近聞いて驚いたのは、小学生のための株式投資セミナーがあるということだ。むろん親が保証人になって口座を作るわけだが、今はインターネット証券会社ができ、携帯電話でも取引ができるため、十万円ほどの資金を実際に小学生が運用するのである。あくまで将来に向けての練習ということらしいが、どうやら父親以上に子供に出世してほしい母親たちに、それが好評だというのである。

また先日京都でタクシーに乗ったら、今年の四月に同志社大学と立命館大学が仲良く小学校を開校したことを教えられた。実際は「仲良く」ではなく、「競って」ということだが、ともあれこれで両校は小中高から大学、そして大学院までの一貫校になる。

この小学校に入学することは、今や大きな「保険」に入るようなものだが、同時にその入学試験や入学金、そしてベラボーな授業料は、大きな「投機」にもなる。投機の年齢が下がったことは、完全に金融の世界と同じである。

全てが競争の挙げ句に「投機」的になり、また「自己責任」だと政府は云うから、「保険」の意識が強くなる。どうやら今の時代を象徴するキーワードは、この三つではないだろうか。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

当然のことながらそこでは勝ち負けがはっきりしやすい。本来、競争とは相容れなかったはずの幼児教育や福祉の場でさえ、今は競争させられ、負ければ補助金が出ないらしい。市町村合併と同じ理屈で整理されようとしているのである。

勝ち負けだってもともと概念なのに、今は概念がきらびやかな衣装で闊歩する時代なのである。

これは仏教者としては、極めて遺憾な事態と云わねばならない。

なぜなら、仏教は本来「色」という概念混じりの現象でなく「空」という実相を見よと勧めており、それこそが智慧だと考えているからだが、しかしそんなことよりじつは「投機」という言葉がもともと仏教語、いや禅語である責任を、私は感じるのである。

投機とは、本来は「機に投ず」と読み、修行者が真理の世界に参入して道と合一する体験を指す言葉だった。いや、今でもそうだ。要するにそこでは、「私」の輪郭も溶け、あらゆる概念もなくなるのだ。それがいつのまに、どうして商取引などという概念だらけの世界に転用され、「私」の欲得を示す言葉になってしまったんだろう。

なんだか難しく聞こえるかもしれないが、要するに本当の投機とは、からだ一つに戻る勇気のことだ。

お金はなくとも、学歴もなくとも、人の「いのち」は営々と営まれ続けている。自然と一体になって生きているこの「いのち」に目覚めるためには、身につけてきた一切の概念を捨てよと、禅は云うのである。

最近坐禅をしたいという人々が増え、また出家志願者も増えてきている。それはきっと、無意識にそうした非生産的な時間、本当の投機を求める人々が増えている証ではないだろうか。

近年、俄かに資本主義化している中国にも、一人っ子政策にも拘わらず僧侶が増えてきているが、それも同じ現象のように思える。それとも向こうの僧侶はベラボーに儲かるのだろうか。

いや、一時中国では、川に落ちた子供を助けてほしいと叫ぶ母親に、橋の上で「いくら出す?」と人々が声をかけたと云う。そこまで失われた道徳を取り戻そうと、今は何十年ぶりかに『論語』が復活し、むろん親たちの勧めだが、子供達にその素読と暗誦が流行っているらしい。

中国の場合、その変化が急激だったぶん、気づきやすかったのかもしれない。我々には、もっとじんわりとスマートに資本主義も浸透したため、危機感も抱きにくいのではないだろうか。しかし安易な保険と投機の発想は、シロアリのように静かに確実にその土台を腐らせている気がする。拝金主義とも呼べそうな、お金を行動の根拠にした生き方を、そろそろ考え直すときが来ているのだろう

等価であるから交換する、などという概念的な生き方はつまらない。

いったい此の世に、自分の「いのち」と等価なものなど存在するだろうか。そんなものはないと気づいたら、裸で自然のなかに立ってみることだ。自然への働きかけは、全て無償の贈与である。すると自然も無償で贈与して返す。これは農業だけの話ではない。人間という自然も、本来そういうものではなかっただろうか。贈与しあうだけでじつは充分以上だし、「いのち」はそれでこそ喜びを感じるのである。

人が生きていくうえでは、たしかに已むを得ない概念というものがあるだろう。お金もその一つだ。しかし概念度が高くなりすぎると、間違いなく人の生命力は弱まる。

本当の「投機」は至難のワザではあるが、せめてお金の概念性と虚構性を自覚し、空を飛ばせようなどとは思わないことだ。労働の結晶という実感も、交換ではなく贈与の結果と思ったほうがいい。

なんだか暢気に聞こえるかもしれないが、私は切迫感をもってそう思う。そうしないと大変なことになると、つくづくそう思う今日この頃なのである。

|

|

|

【撮影:古川徳彦】

|

|

|

|

|

|

「PRESIDENT」2006年7月3日号(プレジデント社) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|